1年半前、私は親友のケビン・ライアンから連絡を受け、南極点への科学探検スキーに参加しないかと誘われた。 この遠征のスポンサーになる代わりに、選ばれたスポンサーのクルーが一緒に冒険に参加することになった。 彼は、それをする余裕があり、それをするのに十分な体力があり、そして同様に重要なこととして、そのようなクレイジーな冒険に興味を持つ人々のベン図交差点を探していた。 正直言って、この旅がどんな内容なのかよくわからなかったが、冒険と新しい体験が大好きな私はすぐに申し込んだ。 このことが、とんでもない冒険につながることになった。

遠征は2022年3月、ノルウェーのフィンセでのトレーニングから始まった。 ソリへの荷物の詰め方、風に面したテントの組み立て方、雪を溶かして食事を作る方法、100ポンドのソリを引けるようにするためのハーフスキン付きの特別なスキーでの歩き方まで。 おそらく最も重要なことは、遠征に必要なすべての装備を手に入れ、使い方を学ぶ必要があったことだ。 無限とも思えるリストは、以下に埋め込まれているインストラクション・パックの34ページから46ページで見ることができる。 寒さが予想されることから想像できるように、レイヤリングを効果的に行うことがカギとなる。

ジャック・クラインドラー博士に 出会ったのは、そのトレーニングの最中だった。 彼は科学的調査研究としてこの探検を思いついた科学者の一人である。 これは、2017年(全員男性)と2019年(全員女性)に行われた英国の海岸から極地までの軍事遠征で、最初の遠征に参加した超体格の男性兵士の多くが苦戦したのに対し、女性だけのグループは健闘したことに端を発する。 その結果、男性よりも女性の方が筋肉量が少ないため、女性の方が良い成績を収めたという初期の証拠が示された。 ジャック博士らは、ウェアラブルを使って、この差の原因を突き止め、誰がこのような超持久的な挑戦でうまくいくか、あるいはうまくいかないかを前もって知る方法はないかと考えた。 この新しい研究は、学際的な南極イノベーション&リサーチ・エクスペディション(Interdisciplinary South Pole Innovation & Research Expedition)と呼ばれるもので、極限環境におけるこの種の研究では最大規模のものである。 それは、INSPIRE-22という海岸から極点までの1100kmを60日間かけて踏破する10人のチームで、ほとんどが軍人タイプで、半分が女性、半分が男性で、半分が菜食主義者、半分が雑食主義者だった。 もう1つのINSPIREラストディグリー23は、8人のスポンサーとジャック博士とライアン・ジャクソン博士を含む2人の科学者からなるチームで構成され、南緯89度から南緯90度までの111kmのラストディグリーを無加温で滑走した。 また、沿岸から極点までのチームが60日間であるのに対し、私たちは10日間氷上にいることになるため、この極限の環境にどれだけ早く体が適応できるかを試すこともできた。 私たちの挑戦は、彼らが海抜1,000フィートからスタートしたのに対し、私たちは標高10,000フィートからスタートしたことで、より困難なものとなった。

吹雪の中、100ポンドのそりを引き、凍えるようなテントで眠り、脱水状態の食料を食べ、トイレはシャベルだけ。 痛くて、寒くて、難しくて、でも大好きだった。 なぜこんな挑戦的なことをするのかと多くの人が疑問を投げかけ、それが私の動機について考えるきっかけとなった。 最終的には、ブログ記事「なぜ 」に結実した。そこでは、なぜ私が困難な状況に身を置き、自分が感謝しているものそのものを奪い、すべてを失う危険を冒すのが好きなのかを明確にした。

全文を読むことをお勧めするが、簡単にまとめると以下のようになる:

- フロー状態への愛。

- 人間の状態に根付いた意味の感覚。

- 感謝の練習。

- セレンディピティに対する寛容さ。

- 新たな学び。

- 思考の明晰さ。

- 地に足をつけて。

トレーニングから得た私の結論は、この遠征は非常に困難だが、可能だろうということだった。 南極大陸に向かう前に、体調を万全にしておくことにした。 週3回の筋力トレーニングを始め、1日2~3時間の運動をほぼ毎日行い、11月と12月は主にカイトとパデルを行い、体重を25キロ落とした。

ニューヨークからサンティアゴへは12月30日の夜に飛び、プンタ・アレナスへは31日の朝に飛んだ。 プンタ・アレーナスはチリの最南端に位置し、遠征の前段階の場所として機能している。 そこで私は、最後の学位取得を目指す他のチームメンバーと出会った:

- Pluralと Transferwiseの創設者であるTaavet Hinrikus氏。

- メダブル社副社長のジェナ・ダニエルズ氏。

- アレフの共同設立者、アーニス・オゾルス。

- Empaticaのゼネラルマネージャー、イヴァン・チェンチ。

- Printifyの創設者、ジェームズ・バーディガンズ。

- ニコラス・ライアン=シュライバー、アイムの創設者でケビン・ライアンの息子。

総勢10人で、探検を率いる3人のガイドが加わった。 しかし、極地の夏がいかに短いかを考えると、極地探検の期間は非常に短い。 毎年11月中旬にユニオン氷河にキャンプを張り、1月20日に撤収する。 この期間、ALEは500人を遠征させるために飛行機を飛ばすが、一度に70人しか収容できないため、スケジュールが圧迫される。

プンタ・アレーナスは12万5千人の鉱山の町だが、街はまったく閑散としていたので、多くの人はフルタイムで住んでいないのだろう。 ラスト・オブ・アス』の中にいるような錯覚に陥った。 また、真夜中に輸送船からクラクションが鳴り響くだけで、新年を祝うこともなかった。

ともあれ、遠征仲間に会えてうれしかった。 それから3日間、私たちは毎日COVIDテストを行い、装備をチェックし、最終的な装備を購入し、遠征前のベースラインを知るために血液検査を行った。 血糖値モニター、Empatica医療機器、Ouraリングも装着した。

1月3日、私たちはついに遠征の中継地である南極のユニオン氷河ステーションに飛んだ。 私たちは文明に別れを告げ、ALEのボーイング757に乗り込んだ。 南極に近づくにつれ、到着時の気温に慣れさせるために機内の暖房を切ってくれた。 フライトで最も印象的だったのは、ブルーアイスの滑走路への着陸だった。

到着後、私たちはトラック付きの車両で駅まで運ばれた。 ステーションには、ゲスト用の2人用テント35張りとスタッフ用のテントのほか、ダイニングホール、ミーティングホール、パントリー、メディカルステーションなど、必要なサポートインフラがすべて整っている。

インフラを目の当たりにして、南極がなぜあんなに高価なのかがわかってきた。 シーズンは2カ月しかない。 毎年、すべてのものを組み立て、解体しなければならない。 すべての食料とスタッフは空輸され、すべての廃棄物は空輸される。

ユニオン氷河自体はとても快適だった。 私たちは、寝袋を置くことができる折りたたみ式のベッドがある、あらかじめ設置された大きなテントに滞在していた。 南極大陸の西部、標高1,500メートルの氷の上にある。 極地と比較すると、気温は-5度だった。

様々な遠征を控えた冒険家たちを惹きつけている。 セレンディピティで友人の写真家クリス・ミシェルに出会った。 フリーソロで有名なアレックス・オノルドにも出くわした。

ユニオン氷河では、トレーニングの再確認をした。 そして、1日2食(朝食と夕食)の高カロリーの水分補給食と、1日8回の休憩を乗り切るのに十分な軽食からなる10日分の遠征食を選んだ。 私たちはソリに荷物を詰め、好天に恵まれるのを待って旅を始めた。

遠征の開始を待つ間、ファットバイク・ツアーをした。 エレファント・ヘッド」へのハイキングをした。 また、ALEのイリューシンIL-76ロシア輸送機がブルーアイスに着陸するのを見たが、これはかなり印象的だった。

1月6日、ようやく天候が回復し、私たちは遠征に出発することになった。 年発のDC3に荷物を積み込み、南緯89度で降ろされて旅が始まった。 その時が来たのだ。 文明へのライフラインが途絶えた今、私たちは今後、自分たちの判断に委ねられることになる。 これからの日々は、自分たちだけが頼りだった。 世界のあらゆる問題をすべて排除し、重要なことはただひとつ、無事に極点に到達することだった。

南極は最上級の地である。 最も標高が高く、最も寒く、最も乾燥した大陸だ。 足下に1万フィートの氷があり、四方八方に無限の白さが広がっているように見える極地高原ほど、それが顕著な場所はない。 まるで雲の上を歩いているように感じることがよくある。

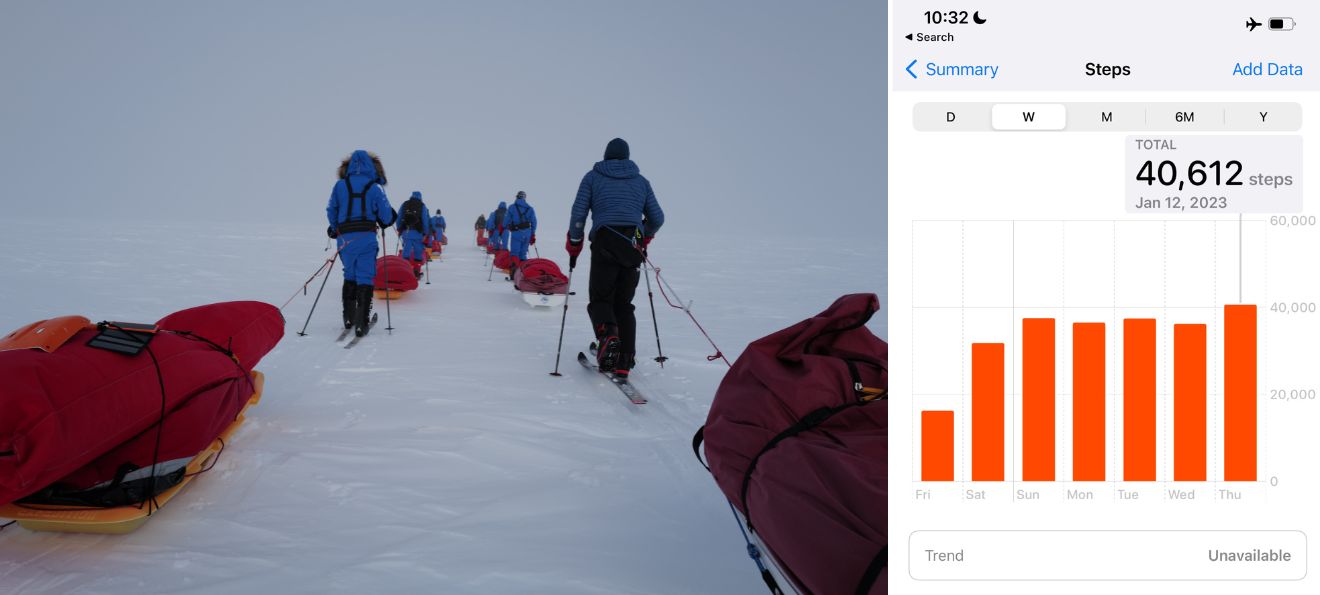

初日は標高とコンディションに慣れるため、キャンプを張る前に2脚だけ走ることにした。 日目には6本の脚をこなし、その後は1日8本の脚をこなすルーティンに落ち着いた。 朝7時に起床し、朝食をとり、キャンプをソリに詰め込み、50分間滑り、10分間の休憩を8回連続でとり、1日平均13マイルを滑る。

最後のフロンティアでは、極点まで69マイル(111キロ)を滑った。 そんなに短いと知ったとき、ケビンと私は超簡単で、ほとんど不便もなく、5日で終わると思っていた。 私たちは、なぜ10日間もかかるのか理解できなかった。 何しろ私たちは、キャンプ道具を担いで1日に15~20マイルをハイキングするのが日常だからだ。

言うまでもなく、私たちの期待は大きく外れた。 私たちが予想していたよりもはるかにハードで、間違いなくこれまでに経験したことのない冒険だった。 標高の高さ、慣れないアクティビティ、100ポンドのソリを引く労力、そして寒さなど、さまざまな要因が重なってのことだろう。 気温は昼夜を問わず常にマイナス30度で、寒くないようにするのはもちろん、歩行中に汗をかいて休憩中に凍えてしまわないように常に気を配る必要があった。 ドライの-30はそれなりに扱いやすかったが、コンディションを大きく変えるのは風があるかないかだ。 何日かは風が真正面から吹いてきて、マイナス50度まで冷え込んだ。 凍傷になり、手足を失う可能性があるからだ。

最初の数日は指を温めるのに苦労した。 彼らはいつも悲惨な痛みと火傷を負っていた。 しかし、私が学んだように、痛みは、血液がまだ四肢に届いていることを意味するので、あなたの味方なのだ。 痛みを感じなくなったときが、実は問題なのだ。 他のグループでは、客の一人が小便をした後にフライを上げるのを忘れていた。 ペニスから3インチを切り落とさなければならなかった。

テントは驚くほど暖かかった。 この2枚の薄い生地が、このような過酷な環境下で私たちを暖かく安全に保つことができるなんて信じられない。 絶え間なく降り注ぐ太陽が彼らを温めてくれたおかげだろう。 寒かったのは、太陽を遮る霧の日だけだった。 テントは一向に暖まらず、マイナス45度の特殊な寝袋と自分の体温、そして寝袋の中に入れた数本の湯たんぽに頼らざるを得なかった。

日が経つにつれ、いくつかのことが明らかになってきた。 まるで『グラウンドホッグ・デイ』か『デイ・アフター・トゥモロー』のようだった。 多くの点で、日々はまったく同じだった。 外界とのコミュニケーションもなく、同じ設定で、同じメンバーで、同じアジェンダだった。 映画のように、私たちは日々進歩していった。 朝、キャンプ場を片付け、夕方、キャンプ場を設営する時間はどんどん短くなっていった。 どの服を着て、何を食べるべきかを学んだ。 指先を暖かく保つには、ハンドウォーマーとミトンを混ぜたライナーが一番効果的だった。 また、低血糖にならず、体重を減らしすぎないためには、1時間おきに食事をしなければならない。 最初の数日は、プロテインバーやチョコレートが凍っていて、かじりつくことができず、苦労した。 私はウォーキングの間、次の停車駅で食べるスナックをミトンの中に入れておかなければならないことに気づいた。 これは高カロリーのソフトグミと、毎日湯たんぽに入れるゲータレードの粉末2パックとよく合う。 1日5,000キロカロリー以上食べているにもかかわらず、体重は1日約1ポンド減った。 トイレの状況さえも管理しやすくなった。 乾燥していて生物がいないため、私たちは旅の間ずっと持ち歩いていたビニール袋にウンチをしなければならなかった。 また、おしっこの穴は1日に2回しか開けられず、それ以外はおしっこ用のボトルを使っていた。 文字通り凍えながらビニール袋の中でウンチをするのは、かなり不快だ。 さらに悪いことに、ソリを持ち運んでいるため、ソリが軽くなることはほとんどなかった。 しかし、人生におけるほとんどのことがそうであるように、私たちはそれに慣れ、改善していった。

私たちは皆、さまざまな方法で、さまざまな時に苦労していることを観察するのは興味深かった。 最初の数日間、乗組員のうち2人が高山病に苦しんだ。 食中毒を起こした者もいた。 私たちの多くは、手を温めたり、ゴーグルが曇らないようにしたりするのに苦労していた。 ある日、ニコラスは空腹を感じず、数日間食事をとらなかった。 彼はその日を、これまでの人生で最も困難な日だったと語っている。 そしてキャンプに着くと、すぐに気を失った。 風が強く、霧に覆われた日は特に辛かったことを覚えている。 また、ほとんど毎日、5脚から8脚まで疲れを感じていた。

これらすべてから浮かび上がってきた共通のテーマがあるとすれば、それは、私たちには自分の限界をはるかに超えて自分を追い込む能力があるということだ。 私たちは皆、ある時点で自分の身体能力を超え、精神的な強さ、気概、粘り強さ、回復力の井戸に浸った。 その日を最後までやり遂げることは、マインド・オーバー・マターの訓練だった。 また、チームスピリットがいかに機能しているかを示すものでもある。 私たちはまた、困ったときにみんなで支え合った。

限りない安堵感とともに。 私たちは遠征7日目に極点に到達した。 これほど早い日はないだろう。 もう3日間も氷上でプレーしなくてよかった。 私はこの遠征が短すぎるのではないかと心配していた。 完璧だった。 互いに絆を深め、逆境に立ち向かい、困難に立ち向かうには十分な時間だった。

ポールポジションは楽しかった。 私たちは、地理的な南極点と、そこに恒久的な基地を持つ国によって設置された南極点を表す鏡張りの地球儀の両方で、無限の写真を撮った。 それに比べ、南極は毎年移動し、何千マイルも離れている。 私たちは暖房の効いたテントと南極ステーションのおいしい食事を楽しんだ。 ポタポタトイレさえも歓迎された!

その夜は酔っぱらいの放蕩の夜となった。少なくとも、1日8時間以上運動しながら10日間シャワーも浴びず、髭も剃っていない男たちと女1人に囲まれれば、これほどバカ騒ぎなことはない。 とはいえ、手ぬるいものであったが、蒸気を吹き飛ばし、成功を祝うには完璧な方法だった。

私は当初、ポールから海岸のヘラクレス・ステーションまで、ガイドと単独でスノーカイトをすることを考えていた。 これは700マイル(1,130km)、風によっては2週間以上の遠征となる。 疲れ果てていたので、そのオプションを選ばなくて本当によかった。 その代わり、翌日には極点からユニオン氷河ステーションまで飛び、翌々日にはプンタ・アレナスに戻るルートをとった。

私は時間をかけて旅を振り返った。 成功したことに大きな誇りと安堵を感じ、この難しさを知っていたら行くことを選んだだろうか、と思った。 ケビンと同じように、この経験から学んだこと、目的意識、そして感謝の気持ちを考えれば、最終的に答えはイエスだったと思う。 人生において私たちは、そのために戦い、最終的に手に入れることに成功したものを大切にする。 これはその完璧な例だった。

この経験から得た圧倒的な感覚は、感謝の念だった。 この2週間で経験した断絶に、私は計り知れない感謝の念を覚えた。 このハイパーコネクテッドワールドでは、ニュース、WhatsApp、Eメール、予定された会議がないことは非常に珍しい。 チームメイトと話をすることもあったが、一人で考え込む時間が長かったので、まるでヴィパッサナー・リトリートのようなアクティブな静寂に包まれていた。 マントラを歌い、瞑想し、現在に存在する。 私は他の人たちを使って空想にふけり、数え切れないほどのアイデアを得た。

このようなユニークな風景の中で、このようなユニークな体験をすることができることに感謝を感じた。 こんなことをする人はめったにいないし、特別なことだと感謝している。新しい人脈ができたことに感謝した。 私は毎日数時間、チームのメンバーとおしゃべりをした。 遠征中、私は彼ら全員と有意義な会話を交わし、ケビンやジャックとも以前よりずっと親しくなった。 これは、毎晩テントメイトを交換することにしたことでさらに強調された。 また、苦境に立たされたときに支えてくれたチームメイトやチームリーダーには、限りない感謝の念を覚えた。

私たちが使っている近代的な機器のありがたみを感じた。 シャッケルトンの驚異的な航海について書かれた本『エンデュアランス』を、最後の1度を滑っている間に読んだ。 1915年のギアではなく、2023年のギアでこれをやっていたことに感謝しきれない! 文明社会に戻ってくると、私たちが当たり前だと思っている生活の中の些細なことが、とても不思議なことなのだと感謝の気持ちでいっぱいになった。 屋内配管は史上最高の発明のひとつに違いないが、温水と組み合わせればなおさらだ! また、レストランに行っておいしい料理を注文することができるのも不思議だ。 私たちは恵まれた環境にいる。 私たちはただ、それに気づき、感謝する時間を取るだけでいいのだ。 たまに当たり前のものを失うと、私たちの人生がいかに素晴らしいものかを思い知らされるのかもしれない。

私が不在の間、仕事を引き受けてくれたFJ研の同僚たち、そして私を励まし、さらに前進するよう鼓舞してくれる皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。 私のクレイジーな冒険のすべてを我慢して支えてくれた家族やグリンダーバースの拡大家族に最も感謝の気持ちを感じた。 フランソワ(彼の愛称 “ファファ”)に会いたかったが、彼と再会し、私の冒険のすべてを話すことができて本当に幸せだった。 これからも彼と一緒にたくさんの冒険をするのが楽しみだ。

ありがとう!